令和8年2月10日更新

当協会では、リチウムイオン電池の混入防止に向けて、トラブルの把握・分析、情報発信といった活動を行っています。

このページでは、リチウムイオン電池が原因とみられる発火事故等の現状や、事故防止のための取り組み事例、さらに自由にご利用いただける啓発ツールを紹介しています。

正しい廃棄方法の周知と事故防止に向けた取り組みに、ぜひご協力をお願いいたします。

リチウム蓄電池に関する自治体向け情報は、

環境省のページにも掲載されていますので、あわせてご参照ください。

関連News&Topics

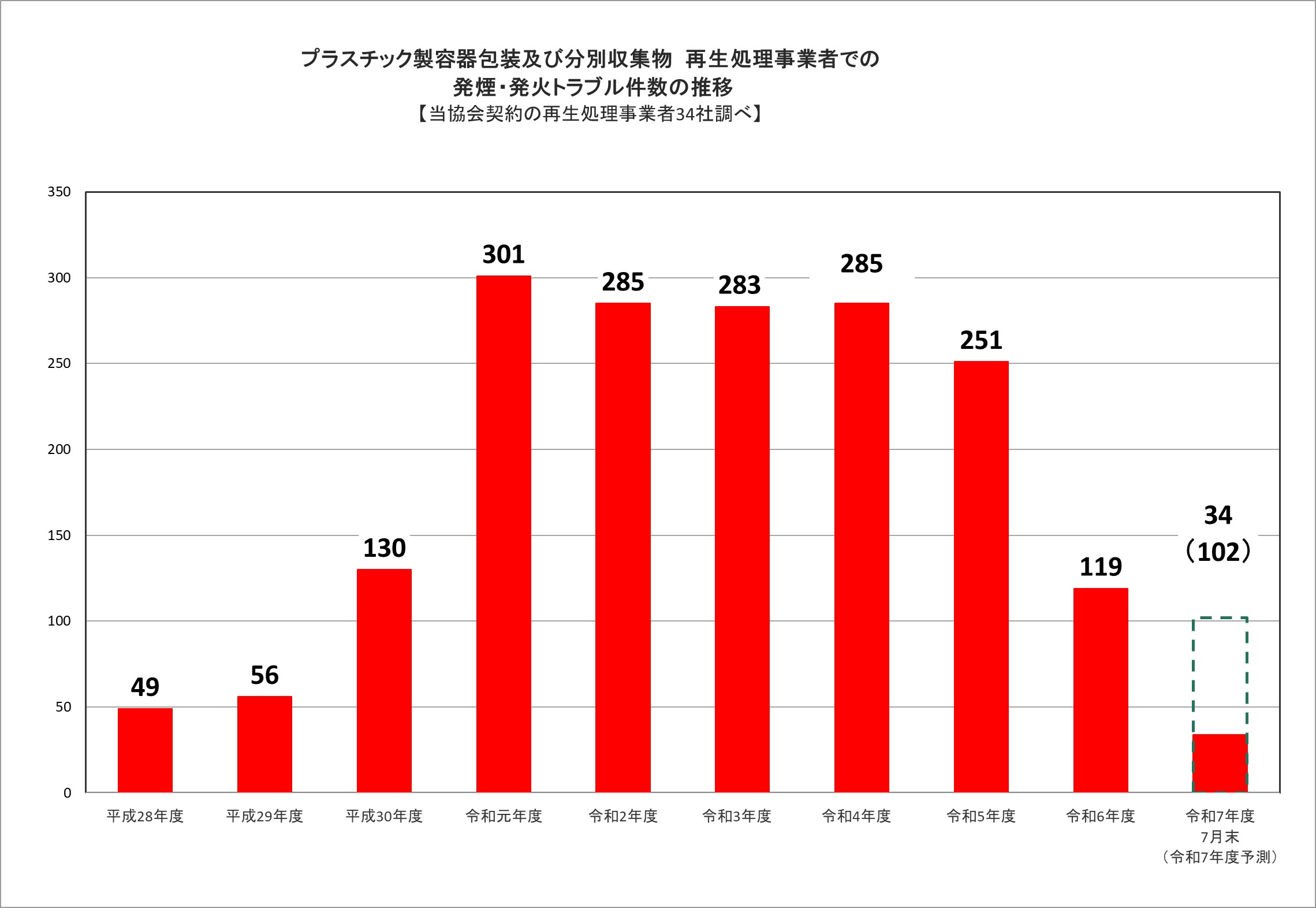

発煙・発火トラブルの発生状況

プラスチック製容器包装や分別収集物を対象に、当協会と契約している再生処理事業者における発煙・発火トラブルの推移や、原因となった物品を掲載しています。

【協会コメント】

年別発生件数について、引き続き前年度(令和6年度)以上の発煙・発火事故が想定されます。発煙・発火トラブルを防ぐため、継続した混入防止対策にご協力ください。

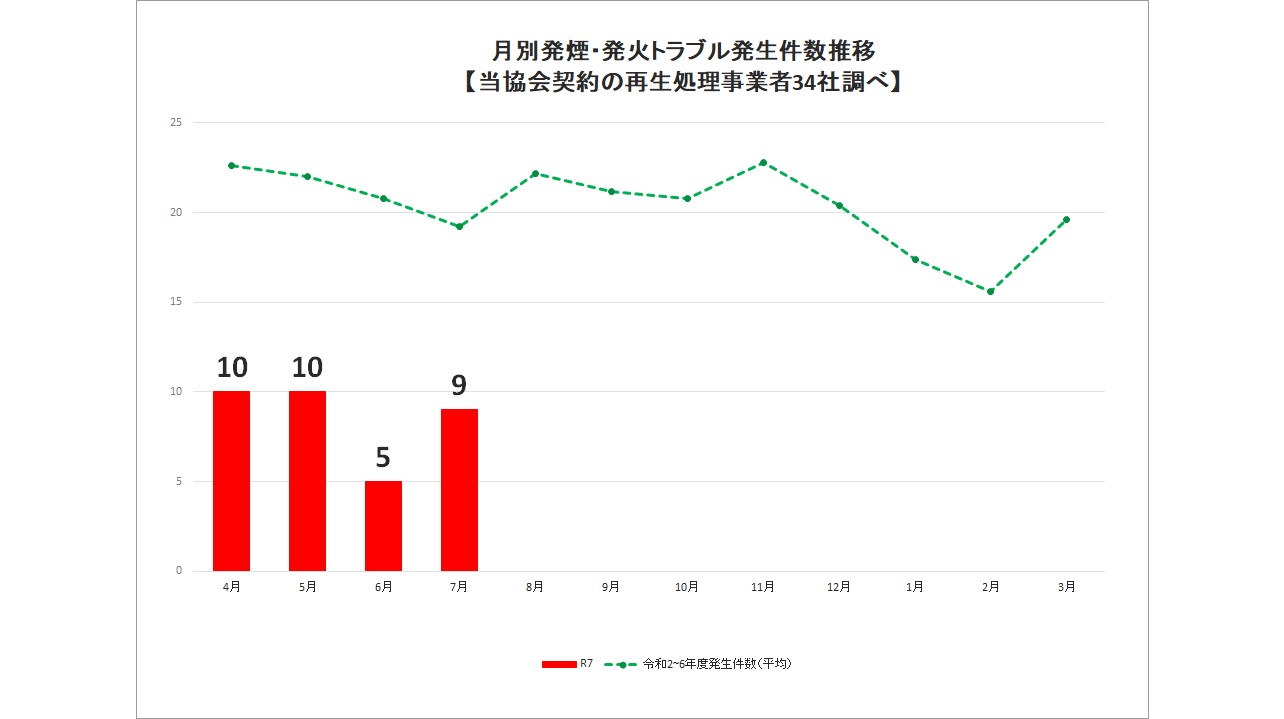

月別発生件数について、平均10.3件/月と減少しておりますが、引き続き新年度に向け、引っ越し等で排出量が増える傾向がありますので、特に禁忌品を含む異物混入には注意してください。

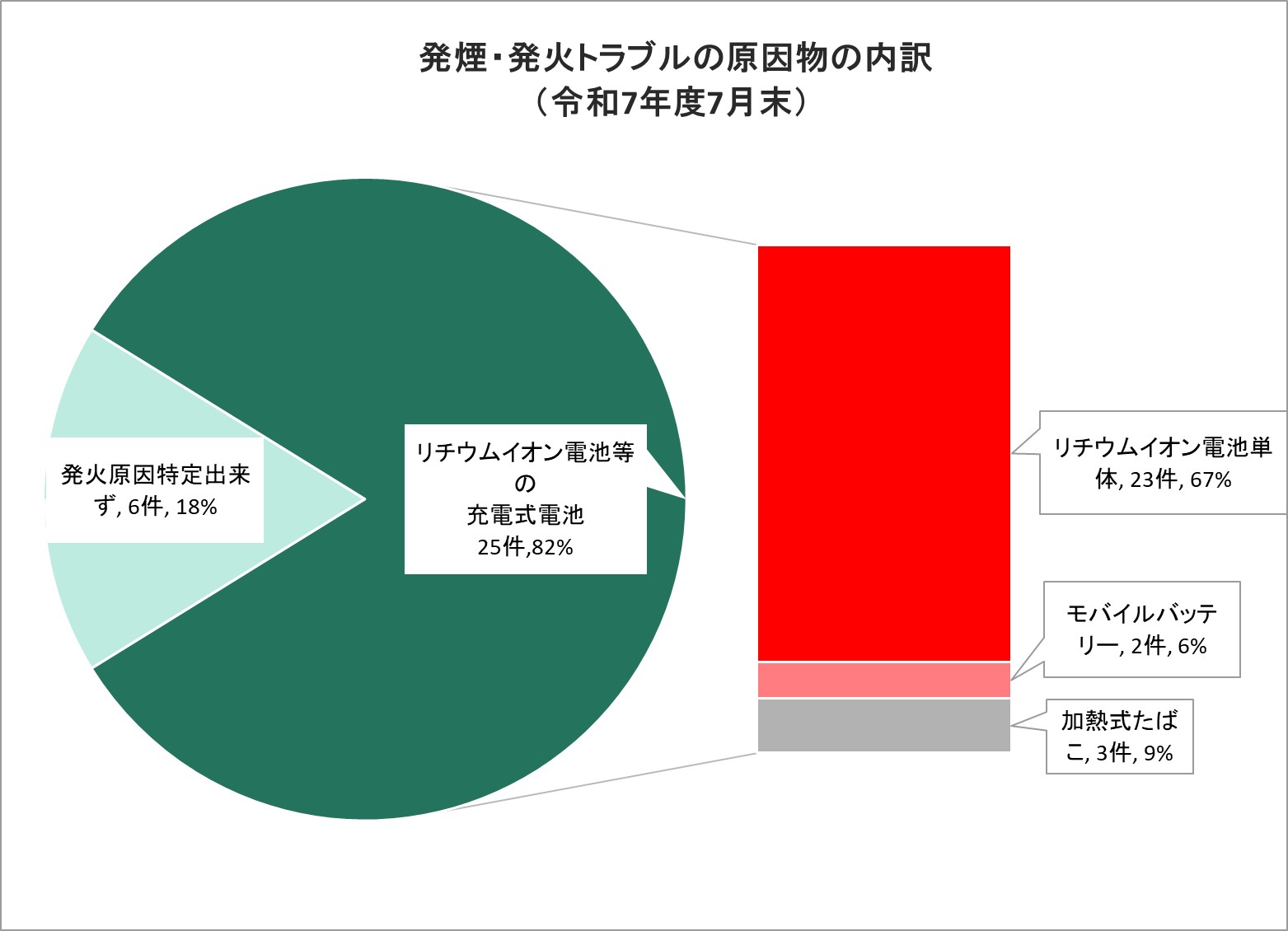

発煙・発火トラブルの原因物 内訳について、1月までに発生した発煙・発火トラブルの主な原因物は製品は不明ですが、リチウムイオン電池になります。市区町村のホームページや分別カレンダーなどでご確認のうえ、自治体のルールに従って適切に処分してください。

年別発生件数

月別発生件数

発煙・発火トラブルの原因物 内訳

令和8年度1月末時点の内訳です。

リチウムイオン電池混入防止取組事例集

リチウムイオン混入防止の取り組み事例集を掲載いたします。

リチウムイオン電池混入防止取組事例集2020年版(全資料)

個別資料ダウンロード

- 1新潟市リチウムイオン電池を含む電子機器の効果的な分別収集及び電池類リサイクルの取り組み

- 2東京都武蔵野市が取り組む発火危険物混入防止対策のご紹介

- 3名古屋市使用済み小型家電製品回収の市民啓発

- 4静岡県浜松市ごみ集積所での電池類回収事例

- 5使用済み小型家電製品宅配便回収システムのご紹介

- 6一般社団法人JBRC自治体向け一般廃棄物広域認定排出者登録のお願い

- 7一般社団法人日本たばこ協会使用済み加熱式たばこ機器等の自主回収のご紹介

- 8独立行政法人 製品評価技術基盤機構のモバイルバッテリー発火動画のご紹介

- 9NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット生活者啓発活動リチウムイオン電池混入防止啓発動画のご紹介

- 10発火危険物混入防止市民啓発ポスター・チラシ、イラストデータのご紹介

- 11リチウムイオン電池を含む電子機器による発火防止のための各主体で求められる取り組み

- 12市町村中間処理施設におけるリチウムイオン電池を含む電子機器の除去技術のご紹介

全国の自治体での取り組み事例紹介

リチウムイオン電池が誤って混入することを防ぐために当協会では下記の取組みを推奨しております。

- 効果的かつ、継続的な住民啓発

すべての住民に適切に啓発されていることが理想です。地域住民の特徴も踏まえて広報誌やHPを基本として継続した啓発をお願いいたします。

- 使用済小型電子機器の回収強化

誤った分別の原因の一つとして、回収方法が明確でないことがあげられます。回収区分・方法の検討をお願いいたします。

- 収集~中間処理施設での確実な除去

発火危険物の発見・除去は早期発見が求められます。人手だけでの発見・除去だけではなく、除去設備導入もご検討ください。

自治体での取り組み事例を以下紹介しております。自治体の方は参考にしてください。

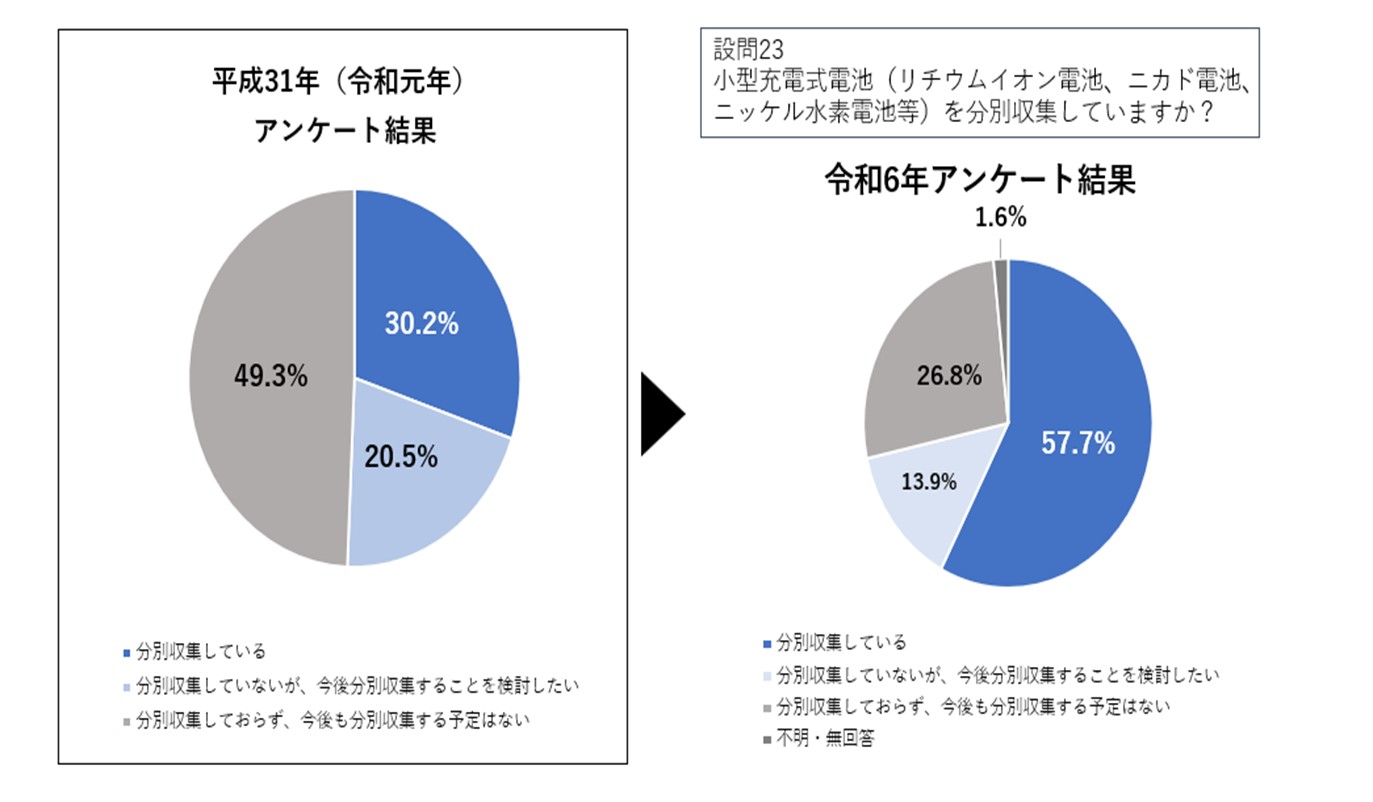

全国市町村 リチウムイオン電池等の発火物アンケート調査

プラスチック製容器包装及び分別収集物への発火物の混入防止を促進することを目的として全国市(区)町村、一部事務組合に対しアンケートを実施しました。

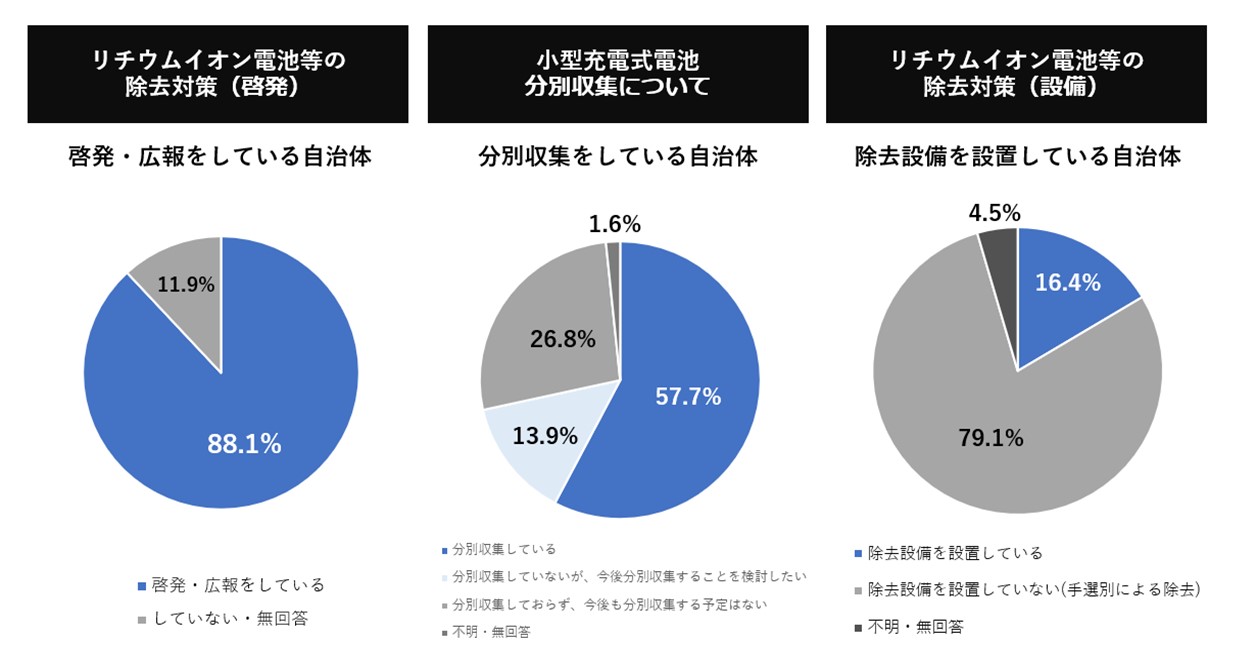

平成31年に実施したアンケートと、令和6年度に実施したアンケートを比較したところ、小型充電式電池の分別収集を開始している市町村の割合は、30.2%から57.7%へと増加していることがわかりました。

また、リチウムイオン電池等の発火危険物の混入防止対策として、啓発・広報を実施している市町村は8割を超える一方で、分別収集を実施していると回答した市町村は57.7%にとどまっています。さらに、中間処理施設においてリチウムイオン電池等を除去する設備を設置している割合は16.4%にとどまり、多くの施設では手選別による除去が行われていることが明らかになりました。

今後、市町村においては、住民への啓発・広報活動および小型充電式電池の分別収集のさらなる推進をお願いします。あわせて、中間処理施設においては、手選別のみでは除去が困難な場合に備え、効果的な除去設備や対応方法の導入も検討されることが望まれます。

プラ容器包装と製品プラの一括回収によるリチウムイオン電池混入増加の懸念

当協会では、2023年より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ法)」32条に基づいた再商品化業務を開始しております。

容リ法ベールとプラ法ベールの比較結果から、全体的にプラ法ベールの方が品質が劣る傾向が見受けられます(詳細は以下の表をご参照ください)。

プラスチック製容器包装と製品プラスチックを一括で回収する方式では、市民にとって「プラスチックが一部でも使われていれば、何でも出してよい」と解釈されるおそれがあります。

特に、表面がプラスチックで覆われたリチウムイオン電池や、同電池を内蔵する小型家電等の混入が増加することが懸念されます。

このため、「収集対象物に含めてはいけないもの」については、自治体が住民へ継続的に周知・啓発していくことが重要です。

容リ法ベールとプラ法ベールの品質調査結果比較(令和6年度調査結果より)

※ベール品質調査とは

当協会が市町村の指定保管施設から引き取る分別収集品について、品質水準把握と品質向上を目的として、市町村の保管施設毎に調査を行っています。

調査は、原則、市町村ご担当者の立会いの下に実施し、引き取り品質の目標値として定めた「引き取り品質ガイドライン」を基にした評価基準で客観的に評価しており、その結果を公表しています。