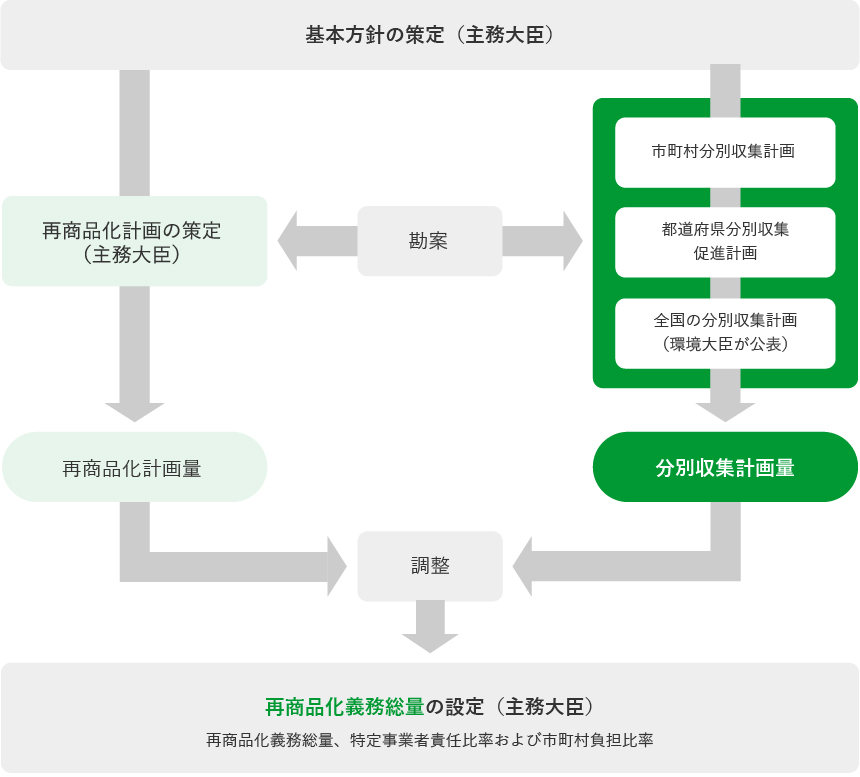

1. 算定係数の決定フロー

再商品化義務量算定係数の計算根拠となる量と比率は、年度ごとに国が数万件の事業者を対象に実施する「容器包装利用・製造等実態調査 (標本調査)」の結果を踏まえて産業構造審議会で審議され、約1か月のパブリックコメント期間を経て決定されます。

再商品化義務総量の算出根拠は、産業構造審議会の資料に記載されており、同資料は経済産業省のホームページ内(こちら)よりご参照いただけます。

ここで解説している数値の最新情報は第2回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員会 容器包装リサイクルワーキンググループの『資料2 再商品化義務量の算定に係る量、比率等について(PDF)』をご覧ください。

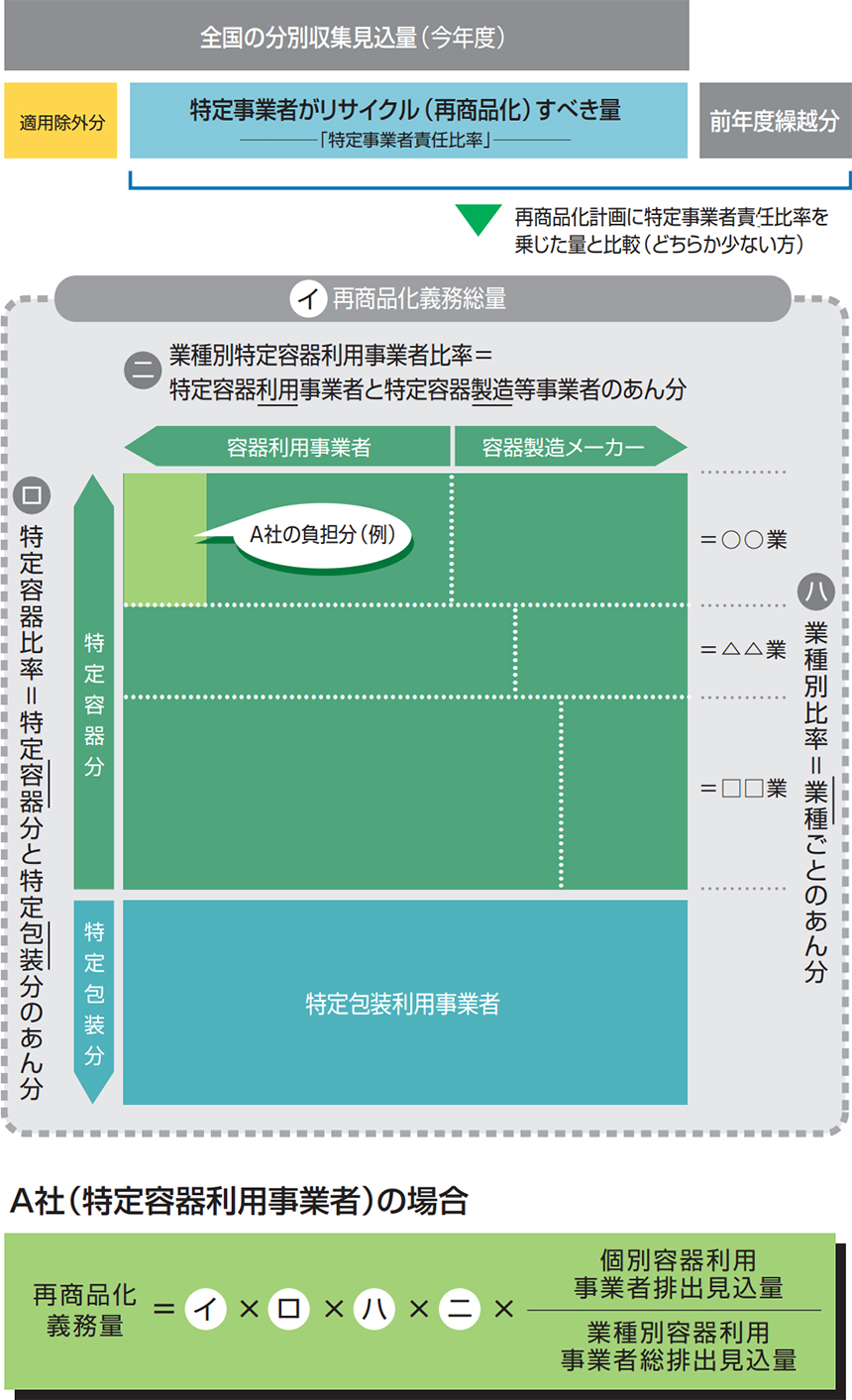

2. 再商品化義務総量

当該年度に、特定事業者が再商品化を行うことを義務付けられる量の総量を指します。

「(分別収集計画量または再商品化計画量のうちいずれか少ない方)× 特定事業者責任比率」の式で得られます。

この再商品化義務総量に基づき、個々の特定事業者が義務を果たさなければならない量が決まります。

再商品化義務総量の設定までのフロー図

個々の特定事業者が用途ごとに再商品化の義務を負う量を指します。

4. 用語解説

分別収集計画量(分別収集見込み量ともいう)

各市町村が策定した各年度の「容器包装廃棄物の分別収集計画の量」で、環境省が公表する数値。

5ヶ年計画で策定され(「分別収集計画」参照)、その数値は3年ごとに見直しが行われる。

再商品化計画量(再商品化可能量あるいは再商品化見込み量ともいう)

各年度において再商品化できる量の見込みを指します。

国内で当該年度に再商品化が可能と考えられる施設における設備能力の総量で、主務省庁が3年ごとに5ヵ年を一期とする計画(再商品化計画)が定められます。

特定事業者責任比率

各素材ごとの分別基準適合物の総量のうち、特定事業者が再商品化義務を負う量の比率を指します。この法律では一定の基準を満たした小規模事業者は義務を免除されるため、その比率を引いたものが特定事業者責任者比率となります。

特定容器比率

特定容器分と特定包装分の按分の割合を指します。当年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて特定容器比率を算定し、かつ前年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出されます。なお、ガラス製容器及びPETボトルは、いずれも特定容器のみであって特定包装はないため、本比率は100%とされます。

業種別比率(用途別比率ともいう)

業種ごとの按分の割合を指します。当年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて業種別比率を算定し、かつ前年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出されます。

業種別特定容器利用事業者比率

特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の按分の割合を指します。当年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて業種別特定容器利用事業者比率を算定し、かつ前年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出されます。

業種別特定容器利用(製造等)事業者総排出見込量

当年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込量を算定し、かつ前年度の調査結果に基づく同排出見込量と平均することで算出されます。

事業系比率

当年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて事業系比率を算定し、かつ前年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出されます。