委託・受託の関係がある場合の再商品化義務者について解説します。

基本的な考え方

利用についての委託では、実質的に容器包装を決め、用いた者が義務を負います。

製造等についての委託では、実質的に容器を決め、製造等した者が義務を負います。

※「製造」とは、「容器の製造」のことを指します。利用事業者と製造等事業者の解説は

こちらをご覧ください。

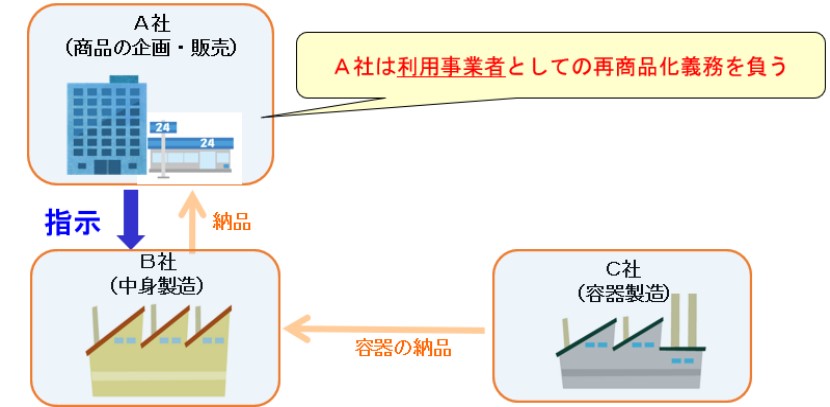

利用についての委託

Bは充填する行為のみを受託するわけであり、実質的に容器包装を決め、用いた者はつねにAとなるため、Aが義務を負います。

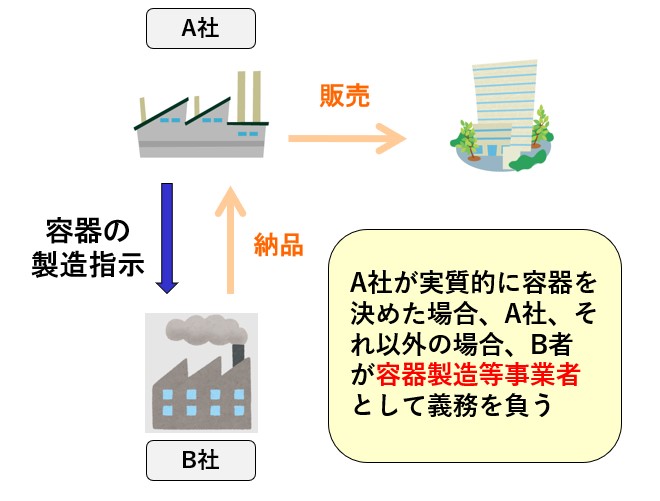

製造等についての委託

実質的に容器を決め、製造等した者はABいずれの場合もあり得ます。この場合 A が容器の素材・構造・(Aの)商標使用などを指示した場合は A が、それ以外は B が義務を負います。

間違いやすい事例1

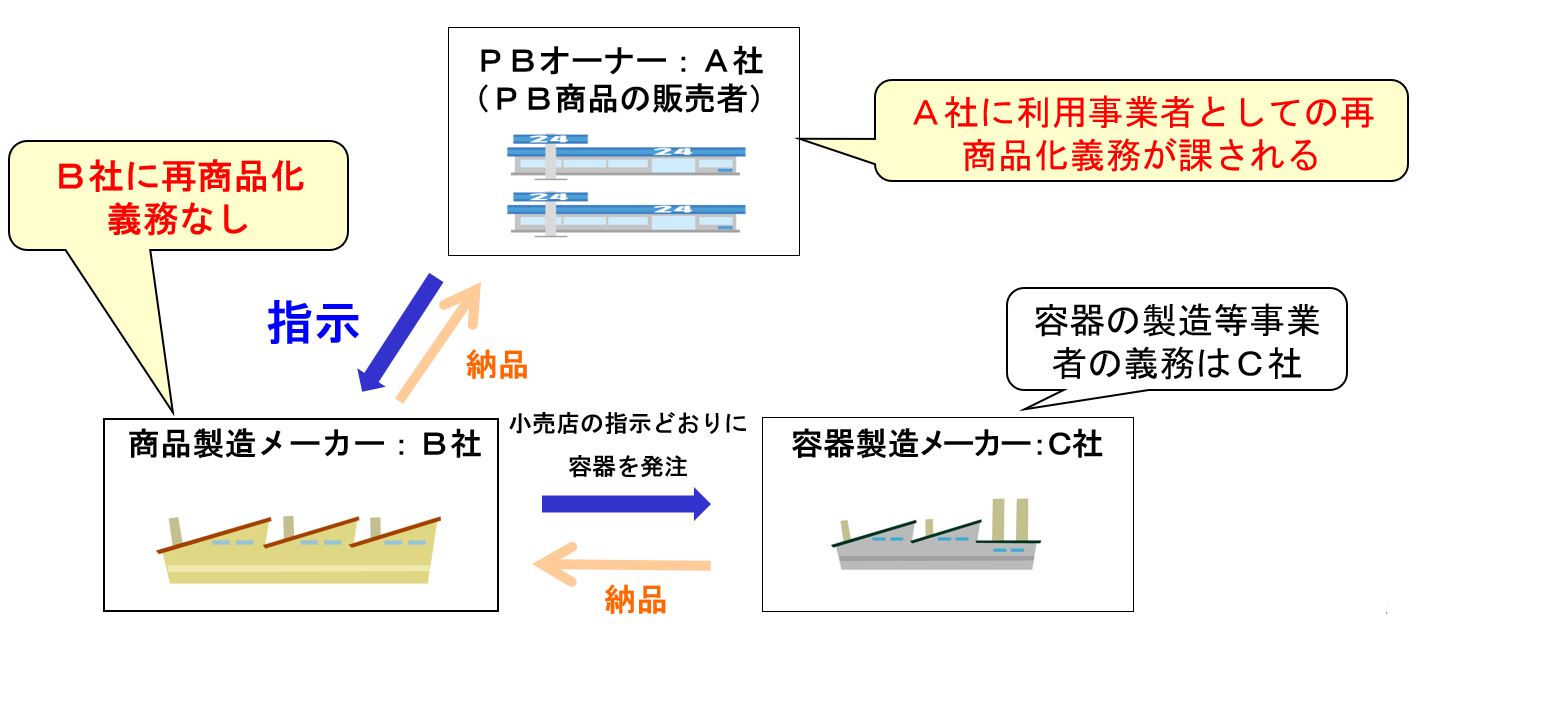

プライベートブランド(PB)商品の再商品化義務

容器の形状やデザイン、自社の商標の表示をプライベートブランド(PB)オーナー(下図A社)が指定する場合、PBオーナー(A社)に『容器利用事業者』の義務が課されます。

間違いやすい事例2

プライベートブランド(PB)商品に関連した事例

ダブルチョップ

小売業者が企画の段階から製造業者と共同して開発、販売する商品で、小売業者と製造業者の両社の事業者名が表示されているケースでは、小売業者の商標やブランド名で販売されていれば小売業者にリサイクルの義務があり、単に「販売者〇〇株式会社」「製造者〇〇株式会社」の表記だけであれば、容器包装に関してデザインや形態、材質等を指示・決定した事業者にリサイクルの義務があります。

ダブルブランド

小売業者と製造業者が共同して開発した商品に両社の商標やブランド名をつけて販売するケースでは小売業者にリサイクルの義務があります。

留型

小売業者と製造業者が共同して開発した商品を製造業者のブランド名で販売する商品(製造業者のブランド商品に少し手を加えて差別化しているケース)は、製造業者にリサイクルの義務があります。ただし、商品に小売業者の商標があれば小売業者にリサイクルの義務があります。

間違いやすい事例3

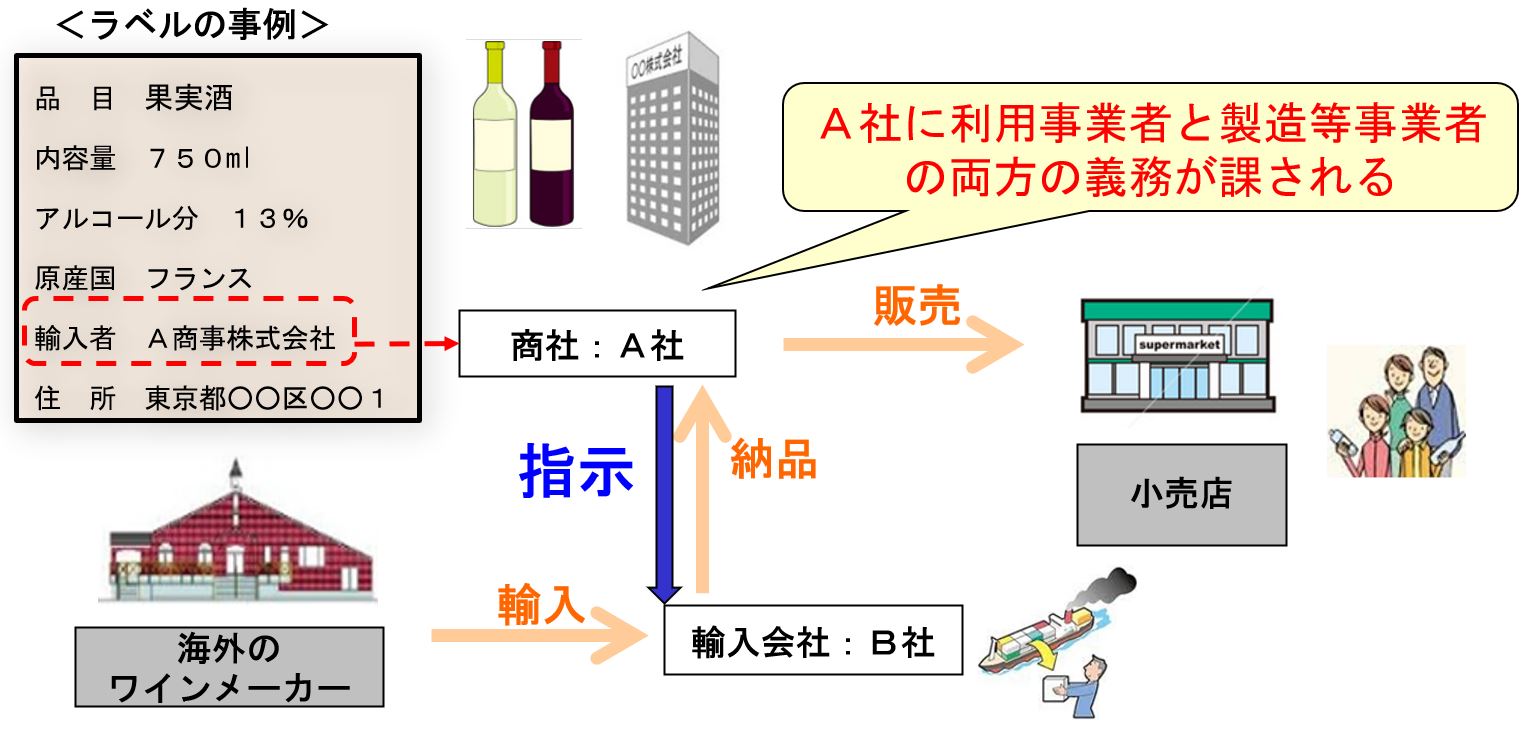

輸入の委託・受託における再商品化義務

下図商社A社が輸入会社B社に対し、ボトル(ガラスびん)入りのワインの輸入を委託した場合、A社に利用事業者と製造等事業者の両方の義務が課される。

なお、商社Aが小売店からこういったワインを輸入して欲しいと指示を受けている場合は、小売店に利用と製造の両方の義務が課せられます。

間違いやすい事例4

OEM商品の再商品化義務

容器の形状やデザイン、商標の表示をA社が指定し、化粧品の製造を他社に委託する場合は、A社に『容器利用事業者』としての義務があります。

B社は容器を利用するが、他社から中身商品の製造委託を受けている場合には、容器利用事業者の再商品化義務はありません。