プラスチック資源循環促進法について、その概要と容器包装リサイクルに関わる情報を解説します。

プラスチック資源循環促進法の目的

令和4年4月1日に施行されました「プラスチックに係る資源循環の促進等に係る法律」の背景には令和元年5月に政府が策定した「プラスチック資源循環戦略」で示された目指すべき方向性(3R+Renewableの基本原則)と6つのマイルストーン※があります。

本法律はプラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関係するステークホルダーにプラスチックの資源循環の取組を促進するための対策を盛り込んだものになっており、施行によって資源循環の高度化に向けた環境整備を進めることを目指しております。

※6つのマイルストーン

2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%削減

2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに

2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル

2035年までに使用済みプラスチックを100%リユース・リサイクル

2030年までに再生利用を倍増

2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

プラスチック使用製品廃棄物の収集と協会の役割

プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化は、容器包装リサイクル法に基づき行われており、対象はプラスチック製の容器や包装に限られています。

一方で「プラスチック資源循環促進法」に基づく新たな制度では、プラスチック使用製品(ハンガーやバケツなど)も再商品化の対象とする仕組みが設けられています。

制度を活用する市区町村は、対象製品や分別方法を定めた基準を策定し、市民の皆様に周知することで、分かりやすい分別ルールの整備や資源回収量の拡大に取り組むこととされています。

分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物は、市区町村の状況に応じて、以下2つの方法で再商品化することが可能です。

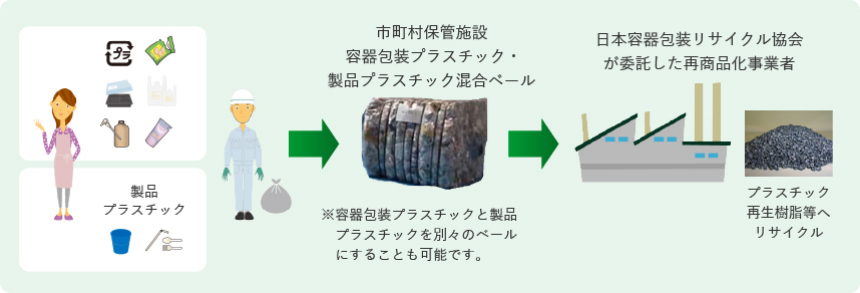

(1)当協会に委託し、再商品化を行う方法

容器包装廃棄物とプラスチック使用製品廃棄物をあわせてベール化されて「分別収集物」として当協会に引き渡されます。当協会はこれを再商品化事業者に委託し再商品化します。

その再商品化費用については、プラスチック使用製品廃棄物は市町村が、容器包装廃棄物(特定事事業者負担分)については当協会が、それぞれ負担する事になります。

当協会ルートでの運用イメージ(32条ルート)

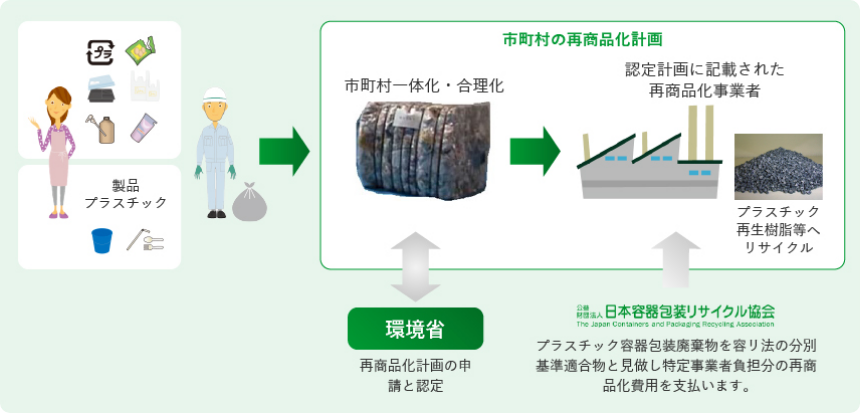

(2)市区町村が再商品化計画を作成し、国の認定を受けた認定再商品化計画に基づいて、再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法

国が認定した市町村が作成する認定計画により、当協会に再商品化業務委託せず再商品化を行うことができます。

その再商品化費用についてはプラスチック使用製品廃棄物は市町村が、容器包装廃棄物(特定事事業者負担分)については当協会が、それぞれ負担する事になります。

当協会は、その容器包装廃棄物の比率を決める組成調査を行うことも役割となっています。

法施行後可能となる認定ルートでの運用イメージ(33条ルート)

もっと詳しい情報をしりたい

法律内容

制度の説明

ベール品質を落とさないために

関連資料