容リ法制定の背景と意義

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。

容リ法の制定当時の背景

高度経済成長期以降、わが国では「大量生産・大量消費」によって経済が発展する一方、廃棄物の増加や最終処分場の逼迫など、廃棄物処理をめぐる課題が深刻化していました。そこで、生産者・消費者がともに廃棄物問題に向き合う仕組みづくりが必要となりました。

こうした背景を受け、平成7年に「容器包装リサイクル法(容リ法)」が制定されました。家庭ごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進を通じて廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的とした法律です。

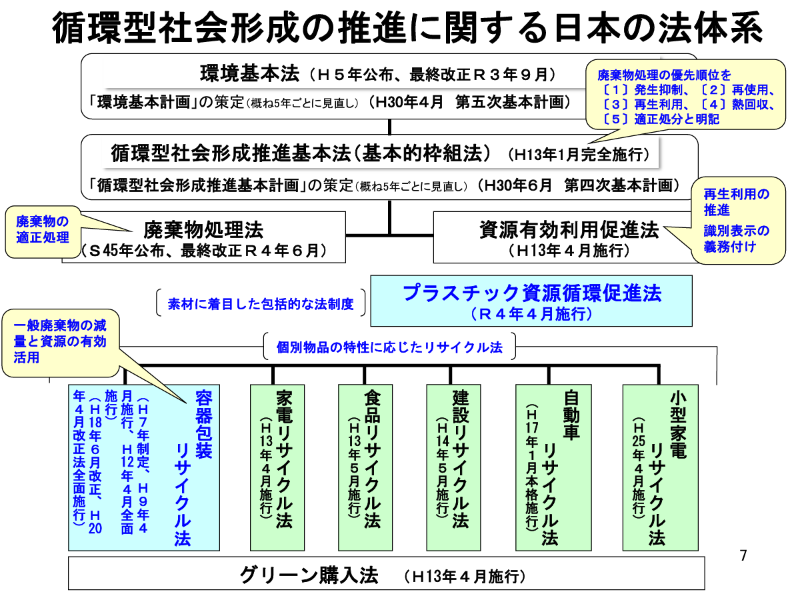

その後、循環型社会の実現に向け、各種リサイクル関連法が整備され、循環型社会を支える法体系が構築されています。

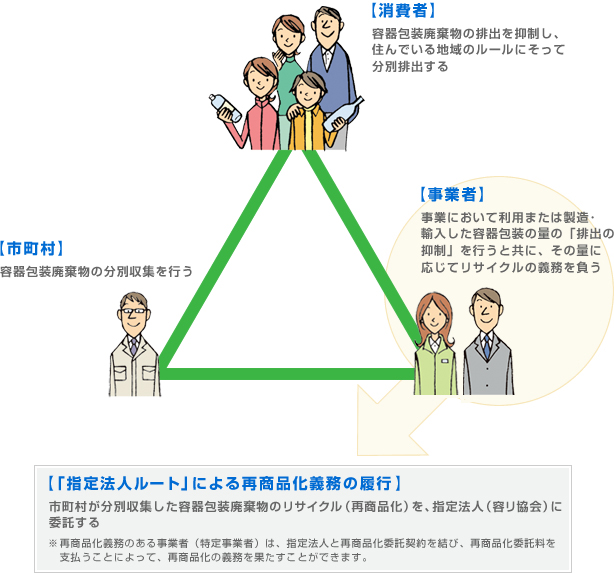

各主体の役割分担と拡大生産者責任

家庭ごみの処理・処分については、容リ法制定以前は、全面的に市町村の役割と負担に依存していました。

しかし、廃棄物の処理には莫大な費用がかかります。そこで容リ法では、責任分担の見直しが行われ、市町村が収集した後のリサイクル(再商品化)について、容器包装に関わる事業者に義務を課す仕組みが導入されました。

このように容リ法は、日本で初めて「EPR(拡大生産者責任)」の考え方を取り入れた法律です。

容リ法施行後の主な改正履歴

| 平成 7年 6月 |

成立・公布 |

| 平成 7年12月 |

第1段階施行(基本方針、再商品化計画、指定法人関係) |

| 平成 8年 6月 |

第2段階施行(分別収集計画関係) |

| 平成 9年 4月 |

本格施行(再商品化事業開始)

対象品目:ガラスびん(無色、茶色、その他色)及びペットボトル

リサイクル義務を負う企業:大企業 |

| 平成12年 4月 |

完全施行

対象品目:上記に加え紙製容器包装及びプラスチック製容器包装

リサイクル義務を負う企業:上記に加え中小企業(ただし、小規模事業者は対象から除外) |

平成16年 7月~

平成18年 1月 |

審議会等における見直し議論 |

| 平成18年 6月 |

改正容リ法成立・公布 |

| 改正容リ法施行(3段階) |

| 平成18年12月 |

施行(定義の変更、排出の抑制等) |

| 平成19年 4月 |

施行(指定容器包装利用事業者、容器包装多量事業者等) |

| 平成20年 4月 |

施行(市町村への資金拠出金、PET区分の変更等) |

| 平成25年 9月 |

産業構造審議会・中央環境審議会(合同会合)開始 |

| 平成28年 5月 |

「容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」とりまとめ |

容リ法の対象となる「容器」「包装」、素材

容器包装の定義

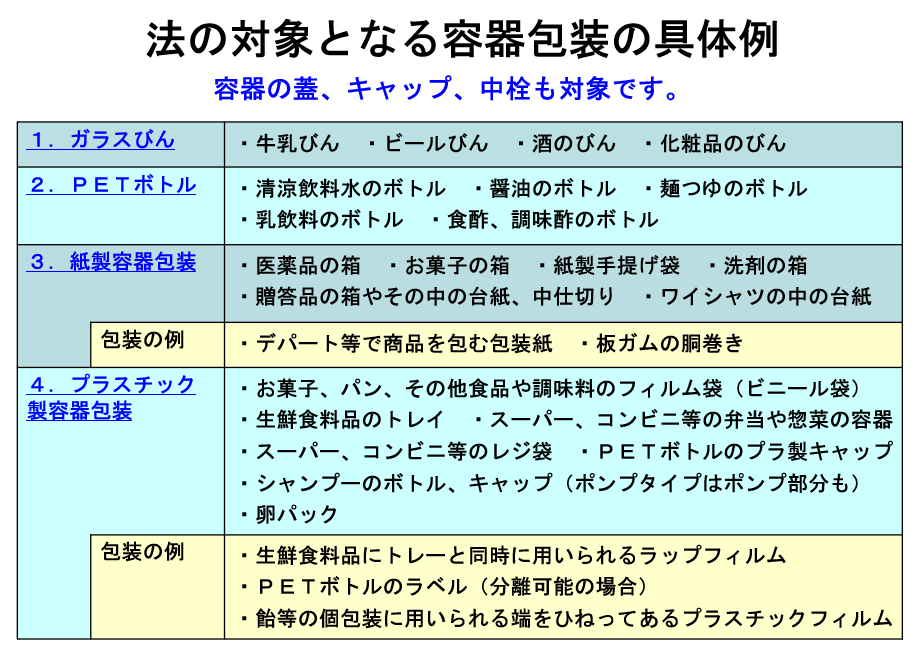

容器包装リサイクル法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。

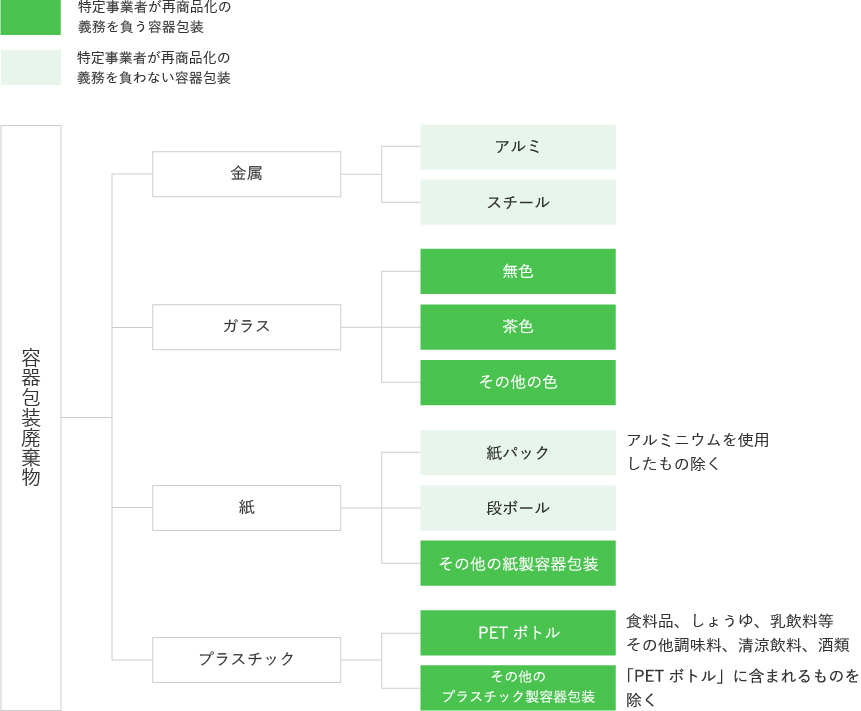

分別収集及び再商品化の対象となる容器包装

容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールの8品目です。

ただし、このうち アルミ缶・スチール缶・紙パック・段ボールの4品目は、すでに市場で有価取引が成立し、円滑なリサイクルが円滑に行われていることから、再商品化義務の対象には含まれていません。

対象となる容器包装の具体例

※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。

※その他の容器包装の例は、イラストで見る「容器」「包装」をご参照ください。

容リ法の成果と課題

容リ法の成果

令和7年5月27日更新

容器包装リサイクル法の施行後、一般廃棄物のリサイクル率は、近年は横ばい傾向にあるものの、平成7年度(1995年)に9.8%であったものが、令和5年度(2023年)には19.5%に改善されています。

一般廃棄物の総排出量・最終処分量・1人1日あたりごみ排出量も減少傾向が続いています。

一般廃棄物最終処分場の残余年数は平成7年度(1995年)に8.5年であったものが、令和5年度(2023年)には24.8年に改善されています。

また事業者による容器包装の使用合理化の取組、小売業における排出抑制の取組、消費者及び市町村における容器包装廃棄物の排出抑制の取組等の進展が成果としてあげられています。

以下は一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度)について(環境省)に基づき、令和5年度までの総資源化量・リサイクル率等の推移グラフです。

〇こちらのグラフは、TableauPublicを利用して表示しております。詳細はTableau公式ページをご覧ください。

(参考)

・「一般廃棄物処理実態調査結果」(環境省)

容リ法の課題

収集量の拡大、再商品者事業者の生産性の向上、再商品者事業者の減少、再生材の需要の拡大等の課題があげられています。

参考