令和7年5月27日更新

容リ制度ができた理由

分別をしてごみを出さないと、様々な問題が起こります

家庭から出る一般廃棄物や事業活動に伴って発生する産業廃棄物。

日々、さまざまなごみを出し続けています。その結果、色々なところでごみ問題が発生しています。

みなさんは、自分の家から毎日どれくらいの「ごみ」が出るか知っていますか?

4人家族なら、だいたい毎日3.5キログラムの生活ごみが家から出ています。

日本中で一年間に出るごみ3,897万トン(東京ドーム約105杯分)のうち、家庭から排出される生活系ごみは2,712万トン(約73杯分)です。

これを東京ドームの杯数にすると、5日(365日÷73杯)で一杯になります。(令和5年度環境省一般廃棄物の排出及び処理状況等より)5日で東京ドームをいっぱいにしてしまう量が、日本中の家から出ているのです。

容器包装リサイクル法(以降「容リ法」という)ができた理由

平成7年当時、市町村の一般廃棄物最終処分場があと8.5年で一杯になってしまう状況でした。

一般廃棄物の減量と埋立地の延命化の目的で、一般廃棄物の約60%(容積比)を占める容器包装ごみを埋め立てずにリサイクルすることになりました。

法制定時(平成7年)の最終処分場の様子

(イメージ図)

残余年数わずか8.5年しかなかった

家庭ごみに占める「容器包装廃棄物」の割合

(容積比平成7年度)

容リ法の仕組み

一般廃棄物排出量の削減(リデュース・リユース)と再生利用(リサイクル)を目的に、平成7年に制定し平成9年から施行された法律です。

消費者は排出抑制と分別排出。市町村は分別収集。事業者はリサイクル(再商品化)という役割分担を決め、社会全体として取組む仕組みにしました。

再商品化は、容器包装を製造したり、容器包装を使用して商品を製造・販売する事業者が行います。

再商品化(リサイクル)義務を負う事業者

- 特定容器利用事業者

販売する商品に特定容器を用いる事業者

(特定容器入りの商品を輸入する場合も含む)

- 特定容器製造等事業者

特定容器を製造する事業者

(特定容器入りの商品を輸入する場合及び特定容器の輸入を含む)

- 特定包装利用事業者

容器包装と分別ルール

身の回りのさまざまな容器

わたしたちの身の回りには、さまざまな容器包装を使用した商品があります。容リ法が対象とする素材は、商品を入れたり包んだりしているもので、

中身を出したり消費すると不要となって、ごみとして市町村に出されるものです。具体的には、以下の8素材です。

注:「再商品化義務」のある4素材は、容リ法制定時、資源価値が低く、市町村が分別収集してもお金を支払わないとリサイクルできない(逆有償)状態でした。

一方、「再商品化義務」の無い4素材は、資源価値が高くお金を払わないでもリサイクルされる(有償)状態であったため、再商品化義務の対象から除外されました。

「資源ごみ」とそうでないものって?

簡単な見分け方を教えます!

こんなマーク見つけたことありませんか?「識別マーク」と呼ばれる強い味方。この識別マークを目印に分別しましょう。

識別マーク例

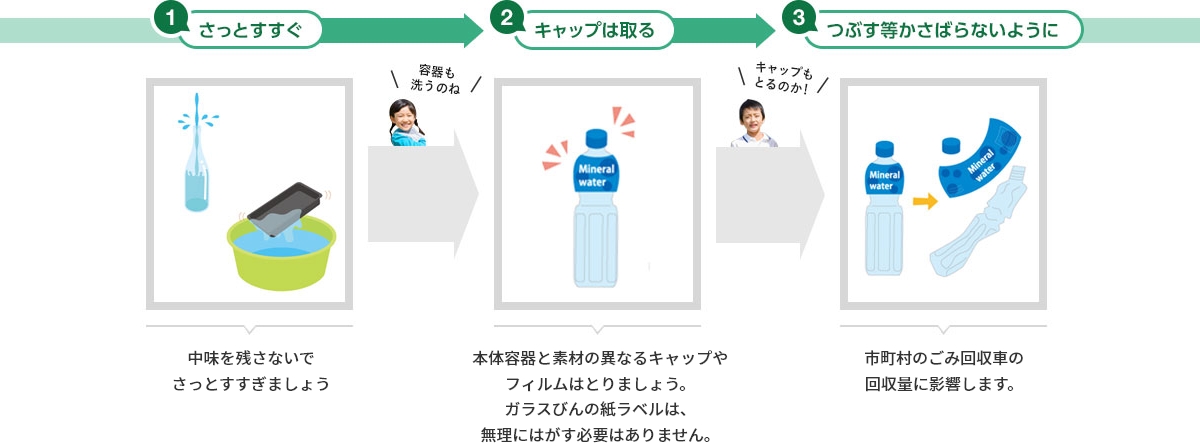

ごみ出しの3つのポイント

容リ法の対象とする8つの素材を容器包装ごみとして出すときは、市町村ごとの排出ルールに従って出しましょう。

出す前に次の点に心掛けてください。

これは入れないで!禁忌品について

カミソリ・割れたガラスびん・乾電池等の危険物や、在宅医療用の注射器等の医療系廃棄物などの禁忌品が容器包装ごみに混入して排出されると、

選別作業時に、けがしたり発火したり非常に危険です。絶対に一緒にしないで、市町村のルールに従ってください。

注:市町村指定収集袋のなかに、さらに小袋に入れたごみを出すのは止めましょう。異物の混入する確率が高くなってしまいます。

禁忌品についてより詳しい解説をした動画もあります。

動画を見る

リサイクルの流れ